欢迎来到noYes游戏王国

网站导航

在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《成语雪泥鸿爪是形容什么的?蚂蚁庄园雪泥鸿爪答案[多图]》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题为什么这么好玩?领略《塞尔达传说:旷野之息》精妙设计(上)。

|

本篇不涉及《塞尔达传说:旷野之息》的大师模式 上卷开篇 《塞尔达传说:旷野之息》是TGA 2017的年度最佳游戏获得者,众多玩家、媒体和开发者对其赞美不计其数。我第一次接触塞尔达系列的作品是GBA版《塞尔达传说:众神的三角力量》,从那个时代起,我感受到任天堂本着做玩具般的态度对待电子游戏。然而除了“塞尔达天下第一”,我还想方法论地解释并归纳其中令人心驰神往的设计,领略《旷野之息》的设计精妙之处。 《旷野之息》的难度梯队划分较为接近皮亚杰认知发展的四个阶段,流程进度划分则比较类似埃里克森八阶段理论。这两种理论在发展心理学中具有举足轻重的影响和地位,它们本不用于电子游戏设计,但两者特别适合用于归纳旷野之息的游戏难度和进度。 皮亚杰认知发展的四个阶段

让·皮亚杰(Jean Piaget)提出了建构主义发展观,他的认知发展理论主要通过儿童个体认知发展揭示人类认知发生的规律,发展四阶段应用于儿童教育和儿童游戏理论中,我想这同样适用于电子游戏的难度划分,因此将皮亚杰的认知发展四阶段代入归纳《旷野之息》。不过游戏的主要乐趣在于解决挑战,所以每个阶层的难度总是略低于发展阶段,以实现成长感和掌控感。 Ⅰ.感知运动阶段(0-2岁)

0到2岁婴幼儿只有低级的行为图式,一些非条件反射。婴幼儿能认识到事物的客观存在,但不能理解任何逻辑,这一阶段的最终目标是习得符号和语言。 在游戏初期我们受到的挑战则是与游戏规则无关、来自生活经验的“条件反射”考验,比如站得越高看得越远,长在树上的苹果摘下来能吃,人从高处跌落会死亡,温度太低要穿衣服。这些机制如果没有特别被赋予超现实功能,就不需要着重符号标记或讲解,玩家能根据生活常识应对此阶段的难题。

不用符号标记或讲解并非只为了提高拟真度,也为了降低游玩的外在动机。

上图是《异界锁链》截图。异界锁链的销量达到了百万级别,画面表现很有张力,光看截图就很让人心动。然而,get不到《异界锁链》核心体验的玩家纷纷表示太过无聊。它过于注重任务、奖励、段落的设计,忘记应“以人为本”出发先创造需求,一直催促玩家东奔西跑干这干那。再加之剧情相当平庸的情况下,一个(0/10)任务很难激起游玩的欲望。它是一款优秀的工业品,但称不上一件合格的艺术品。 不过这不代表《异界锁链》就是雷作,销量方面是完全超出预期的,它过于明显的缺点之一可以归咎到过度理由效应,过度理由效应由认知失调理论衍生而来。 首先讲讲认知失调理论的实验。认知失调理论由心理学家利昂·费斯廷格(Leon Festinger)于1957年提出,理论概要是当所作行为、事实事物与个体当下认知不甚相符会引发负面情绪,即认知失调,这会使人们主动避免增加失调的情境或信息,减少失调感。费斯廷格在《认知失调论》中详细讲述了失调、协调、认知的定义、关系以及调和方法,失调可能来自逻辑的不一致、服从行为与信念的不一致、身份的不一致、经验的不一致。 认知失调理论最经典的实验是不充分合理化实验,实验分为三组,内容是让所有被试者进行一小时的绕线工作,第一组和第二组会被假装成被试者的实验助手告知这项工作“很有趣”且分别酬劳1美元和20美元,而第三组对照组没有被告知也不会得到任何报酬。 工作结束后,对照组对工作的评价极为负面,评分仅有-0.45;得到20美元的一组对工作的评价是-0.05,评分稍好一些但总体仍偏于负面;得到1美元的被试者总体评价竟达到了0.35,比对照组和第二组的评价高了许多。

接着是心理学家爱德华·德西(Edward_Desi)于1971年实验证明的过度理由效应,或者直接说德西效应。实验将学生分为三组,实验内容是让学生解题。对照组不被任何限制地自由解题,其他两组则会被分为三个时间阶段:第一阶段两组学生解题都没有奖励,第二阶段控制组解题没有奖励,实验组每解一题将奖励1美元,第三阶段为休息时间,自由活动。 结果是,实验组在第二阶段非常努力解题,但在第三阶段继续解题的学生寥寥无几,兴趣衰减很快,控制组则有更多学生在休息时间也会继续答题。 当进行一项令人愉快的活动时,提供奖励会减少个体内驱力。 当进行一项实质无趣但有愉快预期的活动时,提供过多奖励会削弱失调感,这在生活中有利于情绪稳定,但在游戏里并不希望你主动削弱失调感,导致发现游戏是多么得无趣。 所以,《旷野之息》为什么绝大多数奖励不用卢比?为什么严格控制货币流通?为什么模糊许多数据?这有一定的道理。“我吃苹果加心心”带来的心理暗示和“我用史诗精炼的罗杰魔法药水+10强化五十关特勤药剂加成加魔法值”并不一样,前者是自发形成的内驱力,后者是理性的外驱力。 同样的,在目标引导上《旷野之息》也极具特色。

我们知道《旷野之息》的主线和支线存在感都很弱,所以抛开这两者讲,游戏中以神兽/高塔/神庙作顶级引导目标,奇观/遗迹/山峰作主要引导目标,怪物/营地/宝箱作次级引导目标,越上层的目标体型越大,能吸引的范围越广,以每个目标的可见范围作直径,不同目标间的可见范围相交。 当玩家进入相交区域时实现引导的交接替换,通过控制不同层级间的相交密度达到把控游戏节奏的目的。洛格散布在每个直径范围内,充实兴趣点密度,部分充当目标的链接,指引前行。制作人表示游戏地图本身的原型是日本京都,不过对比一下也只是大体相像而已,有一个实实在在的起点。

在我的上篇文章提到过,海拉鲁世界向玩家传达的一个信息是:所见即所想,所想即所为,所为即所得,所得即有所改变。这是第一阶段难度所提供的潜在信息。 在这个世界里,林克是外来者,我们是外来者,世界客观存在地运作着。吃着火锅唱着歌的猪,它就只是一头猪,猪拿着武器才更具有威胁,如果猪什么都没有改变也莫名其妙地增加了攻击力,那海拉鲁的世界塑造从一开始就崩塌了,它是赤裸裸的代码,而不是海拉鲁,更谈何防止过度理由效应和沉浸感,而后的难度阶段也无从寻找根基。

Ⅱ.前运算阶段(2-7岁)

2-7岁的儿童逐渐学习了符号语言功能,泛灵心理在此时出现。这个阶段,人懂得了通过动作图式符号化来做出更多行为,但对世界的感知以自我为中心,仍然局限于自身的知觉。 对应这一阶段,《旷野之息》前期的主要挑战是敌人营地和简单神庙。挑战开始出现基本逻辑要求,需要玩家对自身所处的环境有足够感知,能够主动发现事物联系、发现问题。从苹果树下的一头猪,到两三头猪围着篝火打边炉,再到初成体系的波克布林营地,这时仅用小树枝横冲直撞是非常困难的。 游戏没有强制玩家观看如何利用刚体物理效果、潜行偷袭、收集使用补给品和观察敌人行为模式,而是将填鸭式教学转化为学习的乐趣,让简单的生活经验融入游戏系统,随着路线深入,被动提升玩家的冒险技巧。

为什么被动会比主动好,是否有利于增加成长感? 首先成长感不是一个有严格定义,也没有公众认同说法的词汇,仅停留在“你说了,我懂了”的层面。如果要总结成长感的体现方式,并用已经有定义的词汇去形容,无非就是两种:抽象化和具象化。 抽象化是提取事物联系并将其应用泛化的过程,也就是我们游戏中常说的技巧,相信魂类游戏玩家一定深有体会。这非常难打造成长感,除了设置坑爹的陷阱,技巧深度能决定游戏中抽象化成长感的上限,但如果包容性不好也很容易导致玩家出现近似习得性无助的心理状态或行为。 具象化则是将抽象概念转化为具体事物,一个符号化的过程,常见于游戏中的数值、技能。玩家可以很直观地感受到在何时、在哪里、有多少、能怎样变强,很纯粹地接受斯金纳箱的刺激或驯化。 我认为成长感是通过具象化/抽象化的体现方式满足了设计师创造的痛点后,感知到的变化。 《旷野之息》以需求创造内驱力,而非通过任务制造外驱力。其实这事没看起来那么玄乎,差一点显眼一点就像在手游《死亡突围:僵尸战争》中的那样,游戏本身我还算挺喜欢,不过在我曾经游玩时有几个关卡里数值卡得太死了,断崖式的难度非让人氪一波不可,为了继续体验游戏自然得往回多刷几遍(也有可能是几百遍)。通关是内驱力牵引,回头刷奖励则是外驱力驱使,但刷奖励这个过程就没那么愉快了,能刷的东西并不多,也没什么变数。

《旷野之息》则更精细一些,在游戏中看似随着地区深入增大难度被动提升玩家技巧,实际上除了五大BOSS就没有非杀不可的敌人,“逃课”被默认允许,是玩家主动选择了更困难的挑战,渴望获得成长的需求牵引玩家探索世界,在探索世界的过程中获得成长感。

而高明的一点是,收集武器、护具、垃圾、呀哈哈和补给品带来的成长感都会很快消失,林克的能力依然是一副心电图,上下起伏很不稳定,抑制棘轮效应。只有勇者之证、战斗技巧、四大技能才能真正稳定加强林克的“战斗力”,对应的,探索神庙、搞事、夺回神兽乃《旷野之息》的三大主要乐趣来源。神庙的广度上限高,战斗的难度上限高,神兽的深度上限高,这为后来的各DLC铺出了康庄大道,其中缺一不可。

棘轮效应:由俭入奢易,由奢入俭难,易于向上调整,难于向下调整。常见于业绩考核和消费习惯。(6元首充礼包警告) 事无绝对,也有许多游戏需要抑制成长感,像刷子游戏,服务型游戏等。明显的提升反过来就是断崖式的体验,这好吗?这不好,不利于一个版本甚至长期的发展。 虽然从结果来说是被抑制了,但依然有办法在成长过程中将被抑制的部分如数奉还,我们常见的手段就是目标量化管理和装备套装加成,俗话说收集碎片的碎片的碎片,获得加成的加成的加成(别叫人反感就行)。这样也是有代价的,既然极其强调数值,玩数字游戏,就难免有大量玩家暴力破解数值,取到最优化选择,一旦被暴力破解成功,当下版本也就判上死刑,食之无味了。露骨一些的运营就干脆一代版本一代神,开门见山,不说废话。

Ⅲ.具体运算阶段(7-11岁)

7-11岁的儿童开始重组并修缮认知结构,思维拥有了守恒性和可逆性,获得处理整体与部分关系的逻辑能力,从事物表象进行组合性、逆向性、结合性、同一性、重复性五方面的集群运算。但此阶段一般儿童仍不具有抽象逻辑思维。 《旷野之息》的第三阶段的重点是守恒性和可逆性思维,即从一个概念的各个变体抓住其本质以及逆推思想,神庙挑战逐渐出现极有针对性的难度。玩家需要知晓并利用技能的效果或物体的功能属性,掌握其变化规律,实现通关神庙目标。 比如根据场景机关上:

…… 比如利用物体的某种属性:

…… 比如拥有些许技巧深度的战斗机制:

…… 这一难度建立在生活经验+玩法机制上,要了解玩法机制的运作过程及变通,在解决问题的过程中提升沉浸感,达到心流状态。 那么有沉浸感,是否应该说等于进入心流区域? “心流”是一个相对概念。许多文章竞相引用或试图阐述心流理论在游戏设计的作用,写得天花乱坠但绝大多数本质仍是对用户心理状态的概括,夸夸其谈,甚至以定义的内容推导其定义,更少提到如何具体应用该理论。

普遍观点认为游戏关卡中能创造心流体验的设计包含有:

这几点更像是模块总结而不是理念指导。21世纪的游戏若是缺少难度起伏、没有任务目标、难以引起注意、零行为反馈,不禁就会让人心生疑问:这么一段程序真的还能叫游戏吗?几番搜寻下,我发现陈星汉在《心流理论在游戏中的应用》对心流的讲解、应用和总结更为实用,在他的硕士论文中,对扩大游戏沉浸感最有意义(我认为)的两项举措是:

可是面向系统的动态难度很空泛,很难契合到游戏中。其一,目前沉浸感不能被数据衡量,玩家行为数据不能直接转化为“沉浸感晴雨表”,沉浸感的测量是一种基于假设的统计,其测量方式不具有普适性,测量结果不具有普遍性。其二,玩家表现不能反映是否处于沉浸状态,不同游戏的玩法和不同玩家的游玩心态都不尽相同,面向系统的动态难度很难确保是促进玩家进入心流区域,而不是打断核心体验。

重任就落到了面向玩家的动态难度系统上。陈星汉以《Traffic Light》和《flOw》作为自己设计方法论的课题证明,实践了自主选择的动态难度是否有助于扩大心流范围,最后,答案自然是肯定的。 纵览论文我们能得知心流是如何准确形容并具体实现吸引注意力的,可以推出心流向沉浸感服务,沉浸感也离不开严肃活泼的心流体验设计。如今通俗点说,沉浸感的打造利器——面向玩家的动态难度就是给玩家更多可见的、解决问题的办法,往简单说是成本,是钱,很多的钱。 这么讲就有点俗了不是。 《旷野之息》结合了面向玩家和面向系统的两种动态难度。最主要的是面向玩家方面,开放世界自然有无可比拟的优势。细化到个体,我们能确切感受到解决一村猪或单个人马时的多样击杀手段,当学会用时停+爆炸桶+弓箭定向爆炸再用这一套骚操作炸猪时,比直接获得一个小技能更有趣些。 这将抽象化体现方式的成长感容纳到到面向玩家的动态难度,如果希卡之石没有时停功能,抑或林克没有弓箭、海拉鲁没有炸药桶,游戏便单调了许多。尽管拆开时停、打爆炸桶、射箭三者本身来看并不好玩,但只要有一个组合的过程就足以让游戏更有乐趣,这也是第三阶层难度的乐趣来源之一。

面向系统方面,在第二阶层的前运算阶段中已经提到了玩家有“逃课”的选择权,那如何放大这样的选择? 《旷野之息》尝试用怪物击杀得分系统,玩家击杀十次以内每种不同的怪物都能获得积分,随着积分的增加,能刷出更高级别的猪牛蜥蜴人马,高级别的小怪全面提升属性、增加掉落奖励,不过击杀普通猪牛蜥蜴和它们的小队长不加积分。《旷野之息》模糊处理了面向系统的动态难度,也模糊了怪物的一切数据(除非穿英雄服能看到血量数字),设计师没有将其表述,不仅是区分于经验等级制度,挣脱打怪升级的桎梏,也是为了降低玩家心理负担,避免玩家强迫自己执着在打怪升级上。 得分机制给了解谜爱好者、探索冒险爱好者更多娱乐空间,哪怕玩家选择消极战斗也可以偷摸解锁神庙,不妨碍推进主线,避免带来太多困扰;对于动作战斗爱好者则在后期减轻了疲乏感,收敛边界递减效应。随时随地出现的蝙蝠、骷髅、伊盖队除了提拉游戏节奏外,也轻轻推动玩家走向战斗,以低难度呈现战斗的乐趣(虽然给解谜爱好者充分的选择,但不得不说战斗环节也是重要组成部分,完全不碰战斗不可能过关)。

至此,第三阶层的难度深、巧、精地充分利用了基础规则,理念从“须要”转变到“需要”的革新,使其成为又一闪耀历史的神作。而衍生了这一切的奇点,是平平无奇的零件,看起来只不过是魔法炸弹,冰柱子,磁铁罢了。正是这些平平无奇的零件咬合而成,附加了诸多规则,才让《旷野之息》变得不凡。 Ⅳ.形式运算阶段(11岁-成年)

11岁至成年的青少年可以分离形式与内容,解决问题的方式不再拘泥于重复模仿和自我中心诠释,能够将推演脱离于具体事物,以假设进行逻辑推演,理解了更深层次的符号意义、事物未来变化。形式运算阶段是最成熟最高层次的个体思维能力,往后不再有质变发展,仅是经验和知识的不断叠加,就好像我们目前只能局限在三维空间。 那么迎来《旷野之息》的巅峰挑战:逻辑推演、抽象提示、难度嵌套、难度递归和难度迭代。字面意思,神庙挑战已经突破了“生活经验+玩法机制+运作规律”的难度层次,玩家在夺回四大神兽的控制权和挑战边远地区的神庙时,不仅要具备相关单个问题的解决能力,还要在此基础上加以五项延伸: 1. 模拟逆推答案,以及场景改变可能带来的变化;

2. 读懂设计师给出的抽象指引;

3. 破解不同机关包含组合起来形成的难度嵌套;

4. 不同台面需要用到上次挑战成果的难度递归;

5. 反复挑战能够带来认知升级的难度迭代。

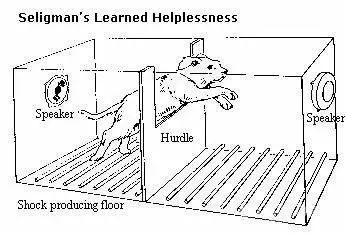

DLC中还有一些更别具匠心的神庙,不过它们不在讲述范围内了,喜爱《旷野之息》的玩家不应该错过。 《旷野之息》最优秀的关卡设计充满生活经验+玩法机制+运作规律+抽象思维的考验,他们不一定很难通关,却成为《旷野之息》中令人叹服的点睛之笔,这离不开设计师精细地层层构建关卡难度。要知道把关卡做难并不难,只要频繁压榨容错率、给予严厉的失败惩罚,就能让最简单的关卡也让人抓狂。而作为大体量游戏中最高难度的怪兽和机关,光难是不够的,更要建立世界的同一性以及防止习得性无助。 在上文已经提到过包容性不好的游戏机制容易导致习得性无助行为,习得性无助由美国心理学家马丁·赛利格曼(Martin Seligman)于1967年提出,指通过重复失败或惩罚,学习形成的一种对现实无望的心理状态和行为。它是心理学词汇而不是毒鸡汤文章的陈词滥调,不能简单地用“灰心丧气”揽括,也不能用“加油打气”解决。 习得性无助初次实验是以狗子为对象,将其分为三组:第一组系上链子而不施加电击,作为对照组;第二组系上链子后施加电击,但狗狗可以摸索出暂停电击的机关面板;第三组系上链子后施加电击,狗狗无论如何都不能躲避电击。

重复多次实验后将三组狗狗带到新的测试场地,测试它们的心理状况,新的场地不再有铁链,并且有一道可以跨越的墙壁,只要跨越了这道墙壁狗狗就可以免遭电击之痛。结果想必都已猜到,第一组和第二组的狗狗几乎都能跳跃到笼子的另一边,而第三组可怜的狗子基于之前饱受电击折磨痛苦的经验已经出现了习得性无助行为,永远接受了身心上的伤害。 习得性无助实验之后也在其他动物身上得到相同的结果。这告诉我们通过重复失败,尤其是惩罚所学习到的习得性无助,远比人们想象中的结果严重,动物天性是脆弱且易塑造的。 虽然游戏很难会让玩家真正陷入习得性无助,但绝不允许出现类似情绪的苗头。《旷野之息》对待高难度的平衡处理手段,与上文所述的防止过度理由效应、打造成长感和设计心流体验密不可分。 游戏中最弱的小怪是波克布林,最强的小怪则非人马莫属。

普通波克布林在待机时的侦察范围内首先识别到兽肉或蜜蜂、炸弹、武器、篝火、野猪、落箭、人类、面具,都分别有不同的行为。就持有单手武器战斗而言,跟随姿态下波克布林会优先踢走身边的炸弹,然后确定手中是否为木制武器,如果是木制武器再在途径的篝火旁加个buff。接近敌人后进入追击姿态,从连续挥击、普通挥击、蓄力挥舞和跳跃斩击中随机出招。 不仅如此,与林克对峙时波克布林还会转变为对峙状态,新增了持盾防御(如果有)、突袭斩击和注视后退的行为,更有空手、长枪、马上作战、弓箭等等,统合归纳其特点是攻击快、频率高、变数多、规模大、范围小。如此看来,丑憨憨的波克布林弱小却蕴含着不少能耐。

人马的出招套路最为固定,只是冲、冲砍、劈、施法往复循环。也许看起来很奇怪,如果按照常规难度划分,绝大多数游戏都不会在最常见最弱的小怪身上花太多人力财力,单挑人马才是重头,让游戏的难度上限变得更高。 而《旷野之息》遵从的是高智能低强度、低智能高强度的敌人设计,波克布林不仅是炮灰喽啰,还是林克的一面镜子,玩家初期可能要从猪身上学到某些机制,了解游戏世界的规则。人马是林克的一个挑战对手,考验玩家对盾牌或闪避的运用。两者的功能完全不一样。

波克布林无疑是玩家接触最多的敌人,对它的打磨让游戏从量变转到质变(游戏提示里还简述了波克布林爱吃肉和水果),即便到游戏后期我也不会对杀猪感到腻烦,因为随机性能减轻重复工作的疲劳。当五六只猪围着你做出一模一样的动作时塑料感不是很严重吗? 倘若人马能够像波克布林一样快速出击、随机出招、智能切换姿态,还能一刀带你见老婆,那就不得不问:它承载了什么功能?应不应该获得更多奖励?更多奖励是指更好的武器吗?能让游戏体验更好吗?能让游戏观赏性更高吗?《旷野之息》的机制能撑起更复杂的战斗吗? 波克布林的行为是沉浸模拟世界中必不可少的一部分的话,那后者再配上大量脚本反而是冗余,且让人不那么舒服,作为检验技术的人马如果再附加太多需要学习的部分,就很容易导致产生习得性无助心理。如果《旷野之息》的世界规模再大一些,也许会出现高智能人马来守护特殊宝箱,而现规模暂且不合适,既不能让硬核玩家获得更多成就感,也不能让休闲玩家得到更多成长感,堵死了不同受众面的玩家,强行分离社交群体,甚至群体间形成隔阂。 这不是Link。

上卷尾声 结合四个阶段穷举一下,《旷野之息》没有类似基耀·乌(数星星的那个)中加一个无敌人马的神庙——让林克一边躲避人马的攻击一边观察符号谜题,岂不相当刺激?但这很不公平,无敌怪物混淆了既定认知,生物出现在神庙内则打破了世界观设定,观动静态的双重折磨分散注意力,跳脱了心流设计。 游戏的挑战难度可以从心智、体能、运气和财力四个方面考验玩家,欧气和钱包咱们先放一边,一般情况下电子游戏对心智和体能的考验是串联或对立关系而不是并行,体能检验针对耐力、速度、反应力、肌肉记忆设计相应挑战,集中体现技巧与观赏性,难点在容错率上;心智方面检验注意力、理解力、想象力、判断力、记忆力,集中体现于观察和策略,难点在个人智商和对游戏的理解程度。 但这里有一个关键词,是检验。游戏规则允许玩家做出的操作不代表要成为必要检验,通过这样的方式予以玩家成长感和掌控感。所以谜题+人马的神庙难度太高了,不仅是高,还没道理。 来源:机核 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/692dFwr7pKrZTmhSoPbLWQ |

编后语:关于《为什么这么好玩?领略《塞尔达传说:旷野之息》精妙设计(上)》关于知识就介绍到这里,希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言,值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《蚂蚁庄园圆珠笔尖答案 蚂蚁庄园圆珠笔尖的球球今日答案[多图]》,感兴趣的同学可以点击进去看看。

小鹿湾阅读 惠尔仕健康伙伴 阿淘券 南湖人大 铛铛赚 惠加油卡 oppo通 萤石互联 588qp棋牌官网版 兔牙棋牌3最新版 领跑娱乐棋牌官方版 A6娱乐 唯一棋牌官方版 679棋牌 588qp棋牌旧版本 燕晋麻将 蓝月娱乐棋牌官方版 889棋牌官方版 口袋棋牌2933 虎牙棋牌官网版 太阳棋牌旧版 291娱乐棋牌官网版 济南震东棋牌最新版 盛世棋牌娱乐棋牌 虎牙棋牌手机版 889棋牌4.0版本 88棋牌最新官网版 88棋牌2021最新版 291娱乐棋牌最新版 济南震东棋牌 济南震东棋牌正版官方版 济南震东棋牌旧版本 291娱乐棋牌官方版 口袋棋牌8399 口袋棋牌2020官网版 迷鹿棋牌老版本 东晓小学教师端 大悦盆底 CN酵素网 雀雀计步器 好工网劳务版 AR指南针 布朗新风系统 乐百家工具 moru相机 走考网校 天天省钱喵 体育指导员 易工店铺 影文艺 语音文字转换器