欢迎来到noYes游戏王国

网站导航

在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《这真的很real!国内首个电竞体验馆十一正式落地魔都上海》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题今年最大的数字艺术展来了,我们去看了看到底有多美。

我们身处一个数字时代,代码、编程、网络、算法纵横交错,它们铺天盖地,却又隐匿无形。

如果它们都能被看见,会是一种怎样的美妙景象?

近日北京开幕的大型数字艺术展——「非物质 / 再物质:计算机艺术简史」,就呈现了这一切。

展览由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心举办,全球 30 多位知名艺术家共同参与,代际横跨 70 年,共展出 70 多件数字艺术作品,每件都由计算机创作完成。

这些作品让我们以新的形式,重新回顾了数字艺术的源起、当下和未来。

1985 年,Jean Francois Lyotard 曾在巴黎蓬皮杜艺术中心策划过一场开创性的展览「非物质」。

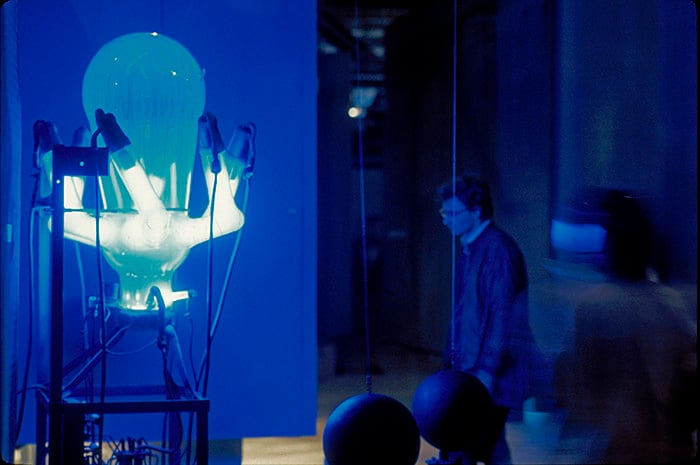

▲《非物质》展览现场. 图片来自:Art Agenda

这也是新媒体艺术展览领域的鼻祖——展览包含了大量的交互装置、声音作品、响应式环境作品、电子通信的早期形态实验。

这次的新展,不仅是对旧展的致敬,也是对新数字时代的一次记录。

35 年后,数字时代已经发生巨变。策展人黑阳想要看看,计算机艺术在新的媒介之下,已经有了怎样新的美学表达。

▲ 池田亮司展出作品

展览分为了四个章节,分别对应了不同特定历史时期的计算机艺术。

从 20 世纪 60 年代开始,那时计算机技术还小荷才露尖尖角,但已经有艺术家利用算法来素描和绘画了。

▲ 第一章节《计算机艺术先驱: 新「调色盘」的发明》,Manfred Mohr 作品

▲ 第一章节《计算机艺术先驱: 新「调色盘」的发明》,Manfred Mohr 作品

到了第二章节,当数字技术逐渐普及,计算机也开始在艺术家的规划下,有了「自我」创作的能力。

于是艺术作品不再只在一张凝固的纸面、一块凝固的板子上、一面凝固的屏幕上,它开始「流动」起来。

Peter Kogler 打造了一个像童年阿尔卑斯糖融化打翻的房间。

当你静止时,线条也是静止的,当你走动时,视觉交错让人仿佛身处翻涌的糖果海浪之中。

Leo Villareal 的作品《椭圆》重达 850 公斤,由 262 根不锈钢管道组成,里面遍布着 LED 灯,艺术家通过算法控制模拟了循环闪耀的星河宇宙。

他的另一个作品《漂浮星体》同样带给人一种璀璨的视觉享受,在滋滋的电流声中,银色烟雾分散聚合,长久凝视时,大脑也仿佛进入一片虚空。

Charles Sandison 的《读者》有着异曲同工之妙,在如蜈蚣般穿行的数字代码背后,还有一双眼睛在审视算法的流动。

第三章节中,数字进程不断加速。当 AI 深入我们生活的世界后,艺术开始有了更多可能性,变得声色各异。

这时候,艺术家们也创造了「创造」本身。

Michel Paysant 通过眼动追踪技术,让人眼成为创作工具,借助计算机连接的绘图仪,让眼球运动轨迹实时描绘在画布上。

Memo Akten 将山壑湖泊以 60 分钟的视频形式展现,在图像的演变和顶上镜面的延伸之中,艺术家用机器学习为观众描绘出了一段「万物简史」。

眺望最末章的后数字时代,我们正面临着一个更不可预测的未来:计算机技术会将我们带向怎样的世界?

它可能是美好的新乌托邦——

正如 Ouayola 的《夏日花园》,通过图像工具让花园景色如风吹拂,置身其中周围都变得纯粹美好,让人想起小王子守护玫瑰的星球。

它也可能是不可逆的破坏和无尽的幻灭——

年轻一代的中国艺术家,作为融入全球网络文化创作的数字原住民,对此有着更深的感受。

费亦宁&官承翰制造了机器人思考人造艺术家和艺术的景象,而她旁边的水池映射出窗外战争硝烟不断,借此反思未来的数字世界。

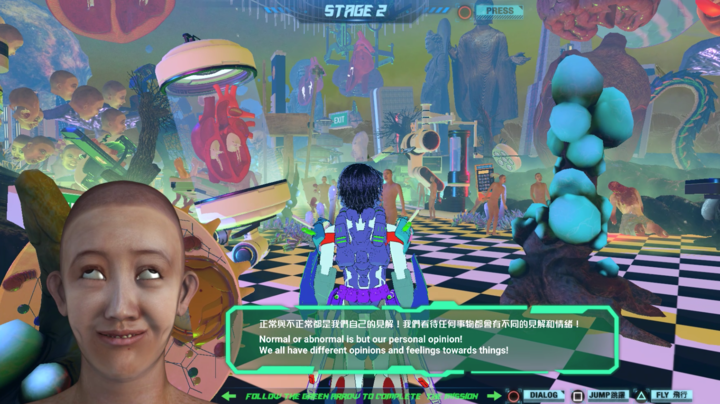

陆扬的《器世界骑士》《器世界大冒险》则让二次元形象、炫目霓虹灯、异教感神庙、印度果阿传统降神舞蹈等众多亚文化元素交织,血腥重口地展现了人间地狱天堂等多重世界。

PC 电脑单机游戏、VR 游戏、多屏影像、神秘宇宙装置都在一个房间之中,观众成为了展览的体验者和创造者,不用担心出神,它会不断「质问」你:

性别重要吗? 我们会怎样经历死亡? 天堂地狱真的是人想象的那样吗?

这些艺术家们,试图通过创作对机器学习美学、数字客体性、科学技术进行反思,并引起观众探讨。

从「非物质」到「再物质」,从昨日的计算机艺术先驱,到今日活跃的数字艺术实践者、新兴的中国艺术家,这里展示了跨越 70 年的数字世界。

而对于展览本身来说,人们在参展过程中最突出的感受,可能也在于其中的数字化体验。

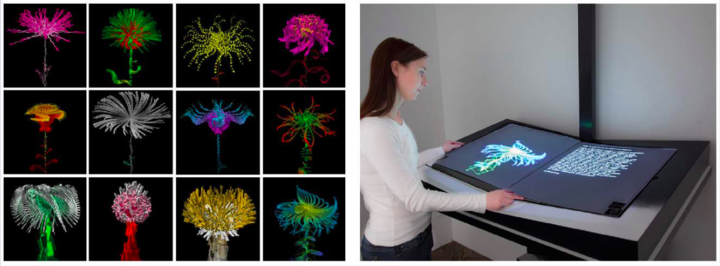

▲ Miguel Chevalier 作品《植物标本 2059》,每翻开一页就会自动变换植物

这也是人们和当代计算机艺术「对话」的一种新形式。

如果你是一位逛展达人,可能也会发现,现在和观众「对话」的沉浸式展览越来越多了。

从上面展览的第二章「生成艺术: 无限的语言」开始,艺术家、算法、观看者的界限就已经模糊,甚至一起成为了作品的创作者。

当人们站在 Daniel Rozin 作品《红绿蓝挂片之镜》前,装置中各个颜色的亮片会随着人的倒影自动调整方向,呈现出你的轮廓。

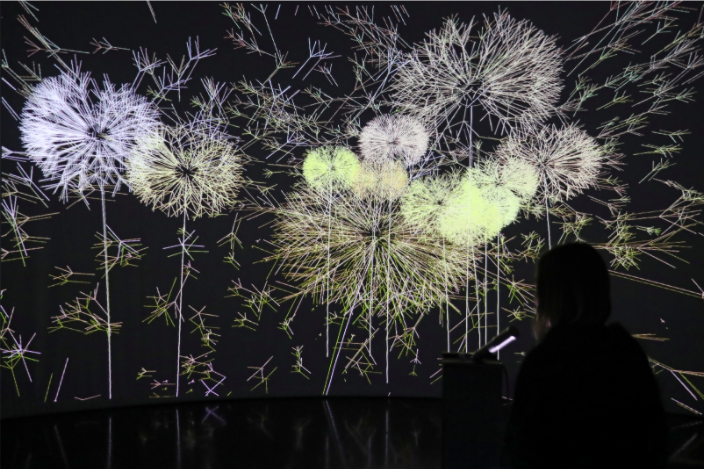

在 Michel Bret & Edmond Couchot 的作品《蒲公英》面前有一个话筒,当你站在前面一吹,视频中的蒲公英就会全部散落。

吸引最多观众前来排队体验的,就是 Christa Sommerer & Laurent Mignonneau 的作品《昆虫人》。

人们在这个作品屏幕面前经过时,一团黑影涌来,无数蚂蚁在屏幕上显现,随后定格成你站立的形状。

这些蚂蚁看起来很真实,也是因为背后算法对蚂蚁行为进行过全面的动态分析。

此时,艺术家、计算机算法、观看者三位融为了一体。

此次展览中还含有一个百度 AI 特别单元,也强化了观众和艺术作品的互动感。

▲《世界的起源》

英国艺术家的作品《银瑚》中,百度通过深度神经网络提取了大量珊瑚礁图像特征,并将其可视化呈现。当观众观察珊瑚时,珊瑚同样根据你的移动变化颜色、形态…..

它背后的意义就在于,眼前的屏幕就是一面预言之镜,当我们看到生态环境的美丽时,也要感受到生态的脆弱,因为人类的介入,正让它们遭到不可逆的毁灭。

另外,百度在 UCCA Lab 也同步展出了「百度 AI 沉浸式互动艺术展—唤醒万物」,数字多媒体艺术工作室 Moment Factory 打造了多个沉浸式互动空间。

百度在此植入了一个名为「度非」的 AI 艺术家,观众的一举一动,都会让它发生「化学反应」。

当人们走到入门处,在一块仿佛隐藏着「度非」的屏幕上挥动手臂,就会有一股颜料如泼墨般散开,方向、浓淡、色彩都随你的力度而生。

在另一个空间,你走的每一步路,靠近每一面墙的动作,都会让色彩 3D 动态地随着你的频率律动。

技术背后的秘密是,整个场地遍布着测距传感器,顶部的投影仪则能将实时效果投射在场地。

人们不仅能在里面行走、跳舞、玩耍,还可以扫码保存「带走」自己的创作。

曾经,艺术展上我们总是被动地接受作品给我们的感受,但现在,新的观展体验让一切不再是单向的传播。

无论在展示的共时性、观众体验的参与性、艺术感官信息的流动性上,都有了新的可能。

UCCA Lab 艺术总监尤洋指出,对于从 15 世纪「珍宝室」或「惊奇的房间」演变而来的美术馆空间来说,其教室属性(身体束缚)和商业属性(文化消费)也或多或少地隐去。

这种体验式的展览打破了创作的边界,也打破了艺术的边界。

▲林茨电子艺术节中展出的作品:《共享感官》兰塞 &马特

在集体感受和沉浸参与中,人们也能暂时远离外界,进入一个新的公共空间。

在这个新的空间内,人们通过科技连接作品,连接彼此,连接先锋的体验,连接新的创造力,连接非常规的思考。

科技和艺术结合的形式,已经成为了当代展览不可或缺的一部分。

数字革命在过去 40 年间兴起,数字技术也融入到绘画、摄影、装置等各个艺术领域。从 AI,到 AR、VR、XR,科技和艺术正从线上到线下不断跨界合作。

▲《后数位人类纪:国际科技艺术展》作品:《明日的路径》,王新仁

机器人、声光装置、虚拟环境、生物基因,甚至脑机接口…… 在各种虚拟和智能的创作下,艺术和艺术家的身份也屡屡被跨界打破。

去年,一幅由 AI 创作的艺术作品《埃德蒙· 贝拉米肖像》以 43.2 万美元(约人民币 300 万)的高价在纽约拍卖成交,引起了艺术界及之外的舆论轰动。

近年来大热的的「网红展」Teamlab,更让数字艺术在各个阶层「出圈」,它试图在艺术和科学之间取得平衡。

Teamlab 团队吸收了来自科学、艺术、设计等合行各业的人员,在各个城市打造了互联现实技术的沉浸式展览,让人们在真实空间和数字设备互动,然后体验各种美妙的感受。

不过它更像是把科技和艺术包装成一块华美的糖果,折射出未来的幻景,放大对艺术的消费。

▲ Teamlab

事物都有两面性,Teamlab 很难片面看待。大部分科技艺术展览在炫目视觉之外,还会去探讨和反思技术之下的人类发展。

毕竟现在的数字媒介最接近人们的现实生活。比起过去的艺术作品,当下的数字艺术在现代环境、社会伦理、信息传递方面都有着更丰富的接触和呈现。

世界最大的电子艺术盛会「林茨电子艺术节」,从 1979 年创办起,已经坚持了 40 年,每年开展 5 天,就能吸引 15 万人次观众。

▲林茨电子艺术节. 图片来自:Austrian Embassy

这离不开它在科技和艺术的交融之下,对人类生存状态的探讨。

近几年该艺术节的主题从控制论,到知识经济,到生命伦理,一直都在思考科技进步如何塑造人类。

中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰说道:

林茨电子艺术节享誉世界,就在于它不仅代表着全球科技艺术探索的前沿,也始终保持着一种思考的严肃性。

由此观众在看展的感性之外,也能意识到一个作品扮演着的内在思考及某种责任,这样才能真正更好地欣赏科技艺术展。

在邱志杰看来,艺术与科技从未分开过,它们作为人类最需要想象力的两个领域,在整个社会肌体中扮演着高度相似的职能。

它们都用一种另辟蹊径的、特立独行的思考方式,去重新搭建我们和世界的关系。

▲林茨电子艺术节. 图片来自:Arshake

《硅谷百年史》作者 Piero Scaruffi 也屡次提到过一个观点,硅谷先是有嬉皮士、摇滚乐、特立独行的艺术家乐园,然后才是科技到来和崛起。

先锋艺术家和科技创业者之间的联系盘根交错,每当一种新科技出现,艺术家就会用奇思妙想去颠覆它,然后将它用于完全想象不到的用途,这时候,新事物也开始闪光。

所以现在 L.A.S.T(生命. 艺术. 科学. 技术)节、TED 大会、火人节,也一直并称为硅谷跨界艺术和创新灵感来源的三大活动。

▲L.A.S.T Festival. 图片来自:Daniel Stefanescu

UCCA 这次也在展示、交互、探讨的过程中,为观众带来了一次全景式的「科技艺术展」。

这不仅是一个艺术展览,也是在数字时代进行时,对当下及未来的一次探索实践。

一个有意思的地方是,因为疫情,这次群展中 15 个国家的艺术家都不能来到现场,布展的唯一方式,就是让艺术家们远程协作。但此次群展工程量巨大、技术难度很高,线上完成实在是太难了。

当时所有人都觉得这太过冒险,而且认为其不可能完成,但他们还是行动了。

世界各地的艺术家们,在不同的时区连线 UCCA,用数字化的协作方式作品搭建。所以就算在凌晨,也可以看到 UCCA 里光影交错。里面的工作人员还在步履不停地调试着设备,他们只希望一切顺利。

当这次展览呈现在观众面前,他们知道,所有冒险都是值得的。

而这次协作,同样也是一个新数字艺术的起点。

编后语:关于《今年最大的数字艺术展来了,我们去看了看到底有多美》关于知识就介绍到这里,希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言,值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《一起开黑处CP!《闪现一下》“一起玩”功能今日上线》,感兴趣的同学可以点击进去看看。

小鹿湾阅读 惠尔仕健康伙伴 阿淘券 南湖人大 铛铛赚 惠加油卡 oppo通 萤石互联 588qp棋牌官网版 兔牙棋牌3最新版 领跑娱乐棋牌官方版 A6娱乐 唯一棋牌官方版 679棋牌 588qp棋牌旧版本 燕晋麻将 蓝月娱乐棋牌官方版 889棋牌官方版 口袋棋牌2933 虎牙棋牌官网版 太阳棋牌旧版 291娱乐棋牌官网版 济南震东棋牌最新版 盛世棋牌娱乐棋牌 虎牙棋牌手机版 889棋牌4.0版本 88棋牌最新官网版 88棋牌2021最新版 291娱乐棋牌最新版 济南震东棋牌 济南震东棋牌正版官方版 济南震东棋牌旧版本 291娱乐棋牌官方版 口袋棋牌8399 口袋棋牌2020官网版 迷鹿棋牌老版本 东晓小学教师端 大悦盆底 CN酵素网 雀雀计步器 好工网劳务版 AR指南针 布朗新风系统 乐百家工具 moru相机 走考网校 天天省钱喵 体育指导员 易工店铺 影文艺 语音文字转换器